医師のキャリアパス:多様な選択肢と将来展望

転職の質問

質問:「医師」(医師は、現代社会において最も知名度の高い職業のひとつといえるでしょう。医師の仕事は大別すると、医学に基づく病気の予防、相談、検査、治療、後遺症の回復支援などを行う臨床医学と、病気の原因を追求するため亡くなった方の解剖を行ったり、体の働きや薬の作用などの研究を進める基礎医学とがあります。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

医師になるには、まず6年間、医学を学ぶ大学の医学部で勉強する必要があります。医学部を卒業すると医師国家試験の受験資格が得られます。

転職の質問

医師国家試験に合格すれば、医師になれるのですね。

転職研究家

はい、そうです。医師国家試験に合格すると医師免許が与えられ、医師として働くことができるようになります。その後、研修医として経験を積み重ね、将来、臨床医になるか、研究医になるかなどを決めていきます。

医師

- 医師の主な仕事内容

- 医師は、現代社会において最も知名度の高い職業のひとつといえるでしょう。医師の仕事を大別すると、医学に基づく病気の予防、相談、検査、治療、リハビリテーション等を行う臨床医学と、病気の原因を追求するため病理解剖を行ったり、生理・薬理などの研究を進める基礎医学とがあります。

- 医師になるには

- 医師になるには、大学で正規の医学過程を修めて卒業し、厚生労働大臣が行う医師国家試験に合格して、医師免許を取得しなければなりません。医師免許を得てすぐに独立、開業することもできますが、卒業した大学の病院等に勤務して、インターン(研修医)として経験を積むのが一般的です。

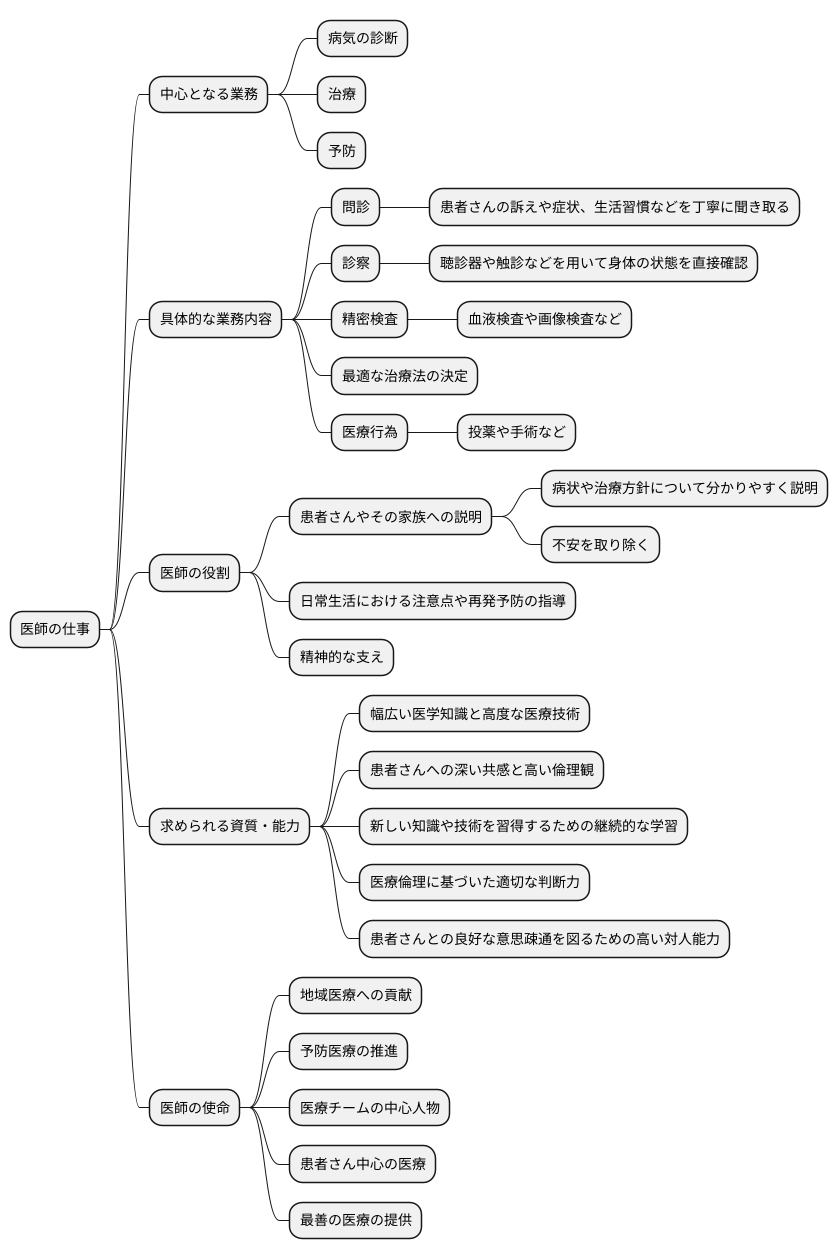

医師の仕事内容

医師の仕事は、人々の健康を守る上で欠かせないものです。その中心となるのは、病気の診断、治療、そして予防です。患者さんを診察室に迎え入れ、じっくりと話を聞き、身体を調べ、様々な検査結果を総合的に判断することで、病気の原因を探り、適切な治療方針を決定します。

具体的な業務内容としては、まず患者さんとの問診があります。患者さんの訴えや症状、生活習慣などを丁寧に聞き取ることが、的確な診断の第一歩となります。次に診察では、聴診器や触診などを用いて、身体の状態を直接確認します。必要に応じて、血液検査や画像検査などの精密検査を行い、より詳細な情報を収集します。これらの情報をもとに、最適な治療法を決定し、投薬や手術などの医療行為を行います。

医師の仕事は、医療行為だけにとどまりません。患者さんやその家族に、病状や治療方針について分かりやすく説明し、不安を取り除くことも大切な役割です。日常生活における注意点や、再発予防のための指導も行います。また、患者さんの悩みに耳を傾け、精神的な支えとなることも求められます。

医師には、幅広い医学知識と高度な医療技術が求められます。同時に、患者さんへの深い共感と高い倫理観も必要不可欠です。近年、医療技術は目覚ましい進歩を遂げ、社会の高齢化も進んでいます。このような状況下で、医師の役割はますます重要性を増しています。地域医療への貢献、予防医療の推進、医療チームの中心人物として、医師は常に学び続け、社会全体の健康を守り、向上させるために尽力していく必要があります。医療現場は常に変化しており、新しい知識や技術を習得するための継続的な学習も欠かせません。医師は、自らの専門性を深めながら、患者さん中心の医療を提供していくことが求められます。

さらに、医師には、医療倫理に基づいた適切な判断力と、患者さんとの良好な意思疎通を図るための高い対人能力も求められます。患者さん一人ひとりの状況を理解し、寄り添いながら、最善の医療を提供していくことが重要です。

初期研修

医師免許を取得した後は、2年間の初期研修を受けることが法律で定められています。この初期研修は、医師としてのキャリアをスタートさせる上で非常に重要な期間です。2年間という限られた時間の中で、医師として必要な基礎知識や技術を習得し、将来の専門分野を選択するための土台を築くことが求められます。

初期研修では、内科、外科、救急医療など、様々な診療科をローテーションします。各診療科で一定期間研修を受けることで、幅広い疾患や治療法に触れることができます。それぞれの診療科で、指導医の先生方からマンツーマンに近い指導を受けながら、診察、検査、診断、治療といった一連の医療行為を実際に行います。多くの症例を経験することで、診断能力や治療技術の向上だけでなく、患者さんと向き合う姿勢や医療倫理についても学ぶことができます。

また、医療現場はチーム医療です。医師、看護師、薬剤師、検査技師など、多くの医療従事者が協力して患者さんの治療にあたっています。初期研修では、様々な職種の医療従事者と連携を取りながら仕事を進めることで、チームワークやコミュニケーション能力を磨く貴重な機会となります。

初期研修を受ける病院選びも大切です。研修病院によって、研修内容や指導体制、研修環境などが大きく異なります。将来、どのような医師を目指したいのか、どのような分野を専門にしたいのかなどを考えながら、自分に合った研修病院を選ぶことが、医師としての成長に繋がるでしょう。研修病院のホームページで情報収集するだけでなく、実際に病院に見学に行き、研修医の先生方に話を聞くなどして、研修内容や雰囲気を自分の目で確かめることをお勧めします。初期研修は、大変なことも多いですが、医師として成長できるやりがいのある期間です。多くのことを学び、経験を積み、将来の専門分野へと進んでいきましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 初期研修の重要性 | 医師キャリアのスタート、基礎知識・技術習得、将来の専門分野選択の土台 |

| 初期研修の内容 | 内科、外科、救急医療など様々な診療科をローテーション、指導医によるマンツーマン指導、診察・検査・診断・治療の実践 |

| 初期研修で得られるもの | 診断能力・治療技術向上、患者対応、医療倫理、チームワーク、コミュニケーション能力 |

| 研修病院選びの重要性 | 研修内容・指導体制・研修環境は病院により異なるため、将来像に合った病院選びが医師の成長に繋がる |

| 研修病院選びの方法 | ホームページでの情報収集、病院見学、研修医との面談 |

後期研修

医師免許を取得し、初期研修を終えた医師は、いよいよ後期研修へと進みます。後期研修は、医師としての専門性を深め、一人前の医師として独り立ちするための大切な期間です。自分の将来像を描きながら、どの専門分野に進むのか、どの医療機関で研修を受けるのかをじっくり考える必要があります。

後期研修では、内科、外科、小児科、産婦人科など、様々な診療科の中から自分の専門分野を選びます。それぞれの診療科で、より専門性の高い知識や技術を習得し、患者さんを診る経験を積みます。例えば、内科を選択した場合、さらに循環器内科、消化器内科、呼吸器内科などに専門を絞り込むことができます。外科では、消化器外科、心臓血管外科、脳神経外科など、高度な技術を要する分野もあります。もちろん、小児科や産婦人科など、命の誕生から成長期までを支える診療科も重要な役割を担っています。研修期間は、専門分野によって異なりますが、通常3年から6年程度です。この期間に、専門医資格の取得を目指す医師がほとんどです。

専門医を取得した後は、どのような道に進むことができるのでしょうか。大学病院や総合病院、地域の中核病院などで勤務する医師が多いですが、近年は開業医として地域医療に貢献したり、クリニックで専門性を活かした診療を行う医師も増えています。また、がん治療や心臓病治療など、特定の病気や治療法に特化した専門病院で働く医師や、医学の発展に貢献するため研究機関で働く医師もいます。

後期研修を受ける病院選びは、将来のキャリアプランに大きく影響するため、慎重に行う必要があります。研修内容の充実度や指導体制、症例数の多さなど、様々な観点から検討することが大切です。研修病院の雰囲気や、先輩医師との相性も重要な要素となるでしょう。見学や面談などを積極的に活用し、自分に合った病院を見つけることが、医師としてのキャリアを築く上で重要な一歩となります。

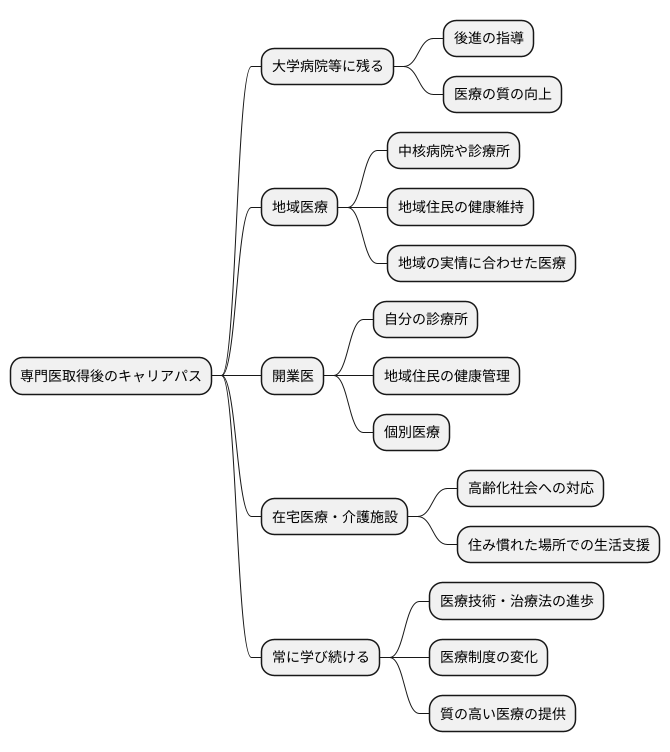

専門医取得後

専門医の資格を得た後、医師の進む道は様々です。大学病院や大きな病院に残って経験を深め、後進の指導にあたる道を選ぶ人もいます。指導医として、若い医師の育成に力を注ぎ、医療の質の向上に貢献します。

また、地域医療に貢献したいと考える医師もいます。地域の中核となる病院や、地域に根ざした診療所で、住民の健康を支えます。専門的な知識を生かしながら、地域の実情に合わせた医療を提供することで、地域社会に貢献します。

さらに、開業医として独立という道もあります。自分の診療所を持ち、地域住民の健康管理を担います。地域住民との密接な関係を築きながら、一人ひとりに寄り添った医療を提供します。

近年、高齢化が進むにつれ、在宅医療や介護施設での医療の需要が高まっています。これらの場所で働く医師も増えています。高齢者の自宅や介護施設に赴き、医療を提供することで、高齢者が住み慣れた場所で安心して暮らせるよう支援します。

このように、医師の歩む道は多様化しています。それぞれの医師が、自分の目指す医療の形や、どのような生活を送りたいかを考え、自分に合った道を選べるようになっています。

医師という仕事は、常に学び続け、社会の変化に対応していく必要があります。医療技術や治療法は日々進歩し、医療制度も変わっていきます。医師は、このような変化に対応し、質の高い医療を提供し続けるために、常に研鑽を積むことが大切です。

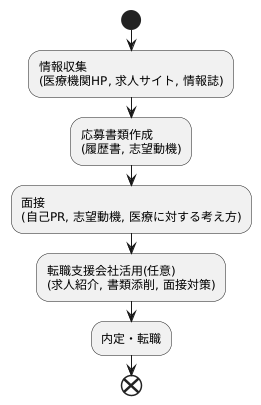

医師の転職

医療の道を歩む医師の転職は、人生における大きな転換期であり、様々な理由で選択されます。キャリアアップを目指してより高度な医療技術を習得できる環境を求める方もいれば、現在の職場での労働時間の長さや勤務体制の厳しさから、ワークライフバランスの改善を望む方もいます。また、自分の専門性を深めたい、あるいは新たな専門分野に挑戦したいという思いから転職を決断する医師も少なくありません。

転職活動は、まず情報収集から始まります。医療機関のホームページや医療専門の求人サイト、転職情報誌などを活用し、自分の希望に合った求人情報を探します。待遇や勤務時間、勤務地だけでなく、病院の理念や雰囲気、診療科目の特徴なども確認することが大切です。

希望の求人が見つかったら、応募書類の作成に取り掛かります。履歴書では、これまでの経歴や実績、資格などを正確に記入し、志望動機では、なぜその医療機関で働きたいのか、自分の経験やスキルをどのように活かしたいのかを具体的に説明することが重要です。また、面接では、自己PRや志望動機に加えて、医療に対する考え方や患者さんへの接し方など、医師としての姿勢が問われます。事前の準備を怠らず、自信を持って面接に臨みましょう。

転職活動において、転職支援会社(エージェント)の活用は大きな力となります。豊富な求人情報の中から、希望条件に合った医療機関を紹介してもらえるだけでなく、応募書類の添削や面接対策、給与などの条件交渉といったサポートも受けることができます。転職のプロの視点からアドバイスをもらえることで、転職活動がスムーズに進み、成功の可能性も高まります。

近年、医師不足は深刻な社会問題となっており、地方を中心に医師の需要は高い状況です。そのため、転職市場は活況を呈しており、好条件の求人も多く見られます。しかし、転職は人生における大きな決断です。目先の条件に惑わされることなく、自分のキャリアプランやライフスタイル、将来の展望などをじっくり考え、本当に自分に合った職場を選びましょう。また、現在の職場を円満に退職するために、上司や同僚への配慮を忘れず、適切な手続きを踏むことも大切です。

将来展望

医療技術の進歩と社会の高齢化は、医師の需要増加に直結すると予測されます。平均寿命の延伸、生活習慣病の増加といった高齢化社会特有の課題、また病気の早期発見・早期治療への意識向上も、医療需要を押し上げる要因となっています。特に地方においては、高齢化に加えて医師不足が深刻化しており、地域医療の維持は喫緊の課題です。

こうした状況下で、医師の役割は今後ますます重要になるでしょう。医師には、最新の医療技術や知識を習得し、患者一人ひとりに最適な医療を提供することが求められます。人工知能やロボット技術といった革新的な技術は、診断の精度向上や治療の効率化に貢献し、医師の負担軽減にも繋がると期待されます。医師はこれらの技術を適切に活用し、質の高い医療を提供していく必要があります。

医療の国際化も大きな潮流です。国境を越えた感染症対策や、国際的な医療機関との連携、途上国への医療支援など、医師の活躍の場は世界へと広がっています。異なる文化や医療制度に対する理解を深め、国際的な医療協力に貢献できる医師の育成も重要性を増しています。

医師には、高い倫理観と責任感も求められます。医療技術の進歩は時として倫理的な問題を引き起こす可能性があり、医師は常に倫理的な視点を持って医療行為を行う必要があります。また、患者との信頼関係を築き、患者中心の医療を提供することも重要です。

医師は、生涯にわたる学習が必要な職業です。常に新しい知識や技術を学び続け、社会の変化に柔軟に対応していくことで、医師は社会にとって不可欠な存在であり続けると考えられます。医師の専門性と献身的な努力は、人々の健康と社会の発展に大きく貢献していくでしょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 需要増加 | 医療技術の進歩、社会の高齢化、平均寿命の延伸、生活習慣病の増加、早期発見・早期治療への意識向上、地方の医師不足 |

| 医師の役割 | 最新の医療技術・知識の習得、患者に最適な医療の提供、AIやロボット技術の活用 |

| 医療の国際化 | 感染症対策、国際的な医療機関との連携、途上国への医療支援、異文化・医療制度理解 |

| 倫理観と責任感 | 倫理的な医療行為、患者との信頼関係構築、患者中心の医療 |

| 生涯学習 | 新しい知識・技術の習得、社会の変化への対応 |